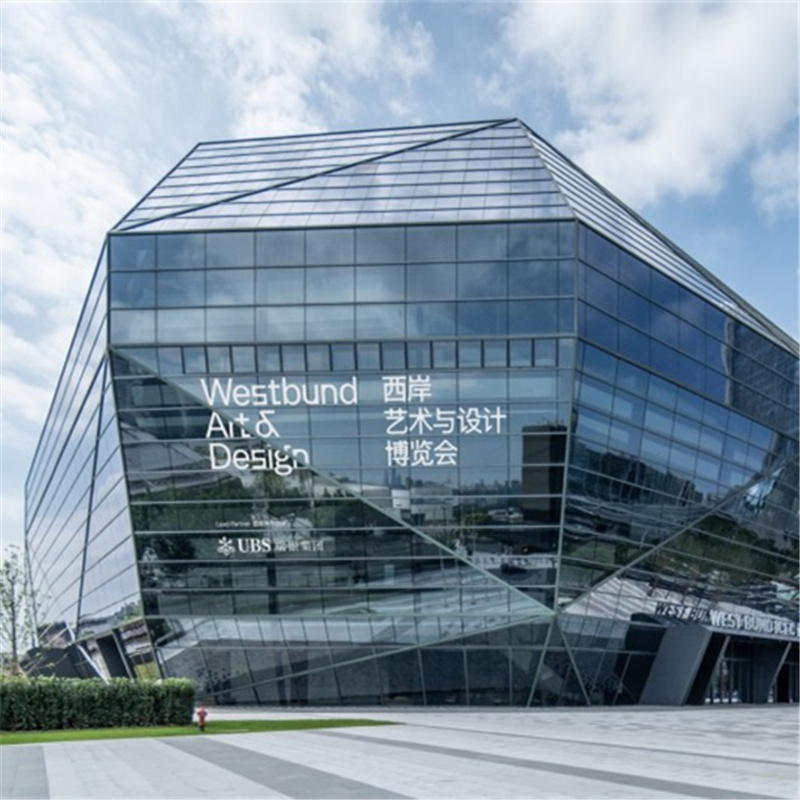

据《卫报》报道,位于纽约的现代艺术美术馆遭到抗议,抗议者们认为受托人Steven Tananbaum的金钱来源“不干净”。近年来,抗议艺术机构接受“脏钱”赞助,成为了西方国家社会活动中的潮流,这是为什么呢?艺术机构该如何选择自己的资金来源?

作者 | 徐悦东

据《卫报》报道,10月21日,现代艺术美术馆(Museum of Modern Art,即“MoMA”)遭到抗议者堵塞入口,抗议者们要求现代艺术美术馆的受托人Steven Tananbaum下台,并有至少七名示威者被捕。示威者认为,Steven Tananbaum从波多黎各的金融危机中获利,他的金树资产管理公司(GoldenTree Asset Management)拥有波多黎各政府的25亿美元的债务。而这座著名的美术馆在耗资4.5亿美元、历经四个月的扩建翻新工程完成后,刚刚才重新开放。

抗议者要求现代艺术美术馆的受托人Steven Tananbaum下台,图片:Drew Angerer/Getty Images

近年来,抗议艺术机构接受“脏钱”赞助,成为了西方国家社会活动中的潮流。随着西方政治极化的趋势愈演愈烈,抗议艺术机构接受来自“右翼”公司的赞助,也成了西方左翼阻击右翼的一种常规的抗议手段。在英国,抗议石油公司赞助艺术机构的抗议活动愈演愈烈。10月20日,在今年英国国家肖像馆的年度获奖作品展结束的时候,就有三名激进的环保主义者在英国国家肖像馆中涂满假油、半裸着装,抗议英国国家肖像馆接受英国石油公司的赞助。

实际上,在今年英国国家肖像馆的年度奖项开奖前夕,就已受到艺术家的抗议。而在去年,英国国家肖像馆的年度获奖者中,有艺术家就将奖金捐给了绿色和平组织以示对来自石油公司肮脏的“赞助金”的抗议。

今年2月,数百人曾占领大英博物馆,抗议他们接受英国石油公司的赞助,而6月份,著名演员马克·里朗斯宣布退出英国皇家莎士比亚剧团,以抗议英国石油公司对该剧团的赞助。这举动也使得皇家莎士比亚剧团迫于舆论压力,终止了接受英国石油公司的赞助。

马克·里朗斯

在美国,现代艺术美术馆早在半个月前就遭到示威抗议。示威抗议者抗议受托人Larry Fink曾投资私人监狱,其资金来源并不“干净”。今年六月份,200多名抗议者就曾闯入第79届惠特尼双年展(Whitney Biennial)抗议惠特尼美术馆董事会副主席沃伦·坎德斯(Warren B. Kanders)持有并经营的公司沙法利兰(Safariland)。这是一家催泪瓦斯制造商,而美国边境巡逻人员和军队正是用该公司制造的产品,攻击从美国南部边境越境过来的难民。

古根海姆美术馆也曾遭到抗议。在今年2月,摄影师Nan Goldin领导了一起抗议活动,数十人在古根海姆美术馆散发类似处方药的传单,抗议古根海姆美术馆接受Sackler家族的捐赠,这是因为Sackler家族拥有的普渡制药(purdue pharma)深陷阿片类药物泛滥的丑闻。

为何艺术机构容易成为抗议的靶子?

抗议艺术机构接受来自创造苦难和压迫而得来的“脏钱”的赞助,似乎成了一件高尚和具有道德感的事。为何艺术机构那么容易成为抗议的靶子?这是因为许多艺术机构的资金来源,都是依赖于通过石油、军火和药品这些道德上不占优势且易发丑闻的行业发家的人物的赞助。他们也乐于捐赠金钱给艺术机构,来反馈社会,成为他们公司道德形象的“外衣”,或为其丑闻的负面影响进行“洗白”。

自美第奇家族以来,艺术似乎是有钱人装点门面的东西。有钱人往往乐于以赞助、收藏、投资等形式,来介入艺术生产,并换取其文化资本。塑料大亨、收藏家史蒂芬‧艾德立思(Stefan Edlis)就曾向芝加哥艺术学院捐赠共42件当代艺术作品,包括安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、贾斯培·琼斯(Jasper Johns)、罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)、格哈德·里希特(Gerhard Richter)、赛·托姆布雷(Cy Twombly)的作品。因此,许多艺术媒体赞扬他的慷慨捐赠,而忘记了他公司生产的不可降解的塑料正在污染着地球。

安迪·沃霍尔

对于许多艺术机构这种公共服务性质很强的机构来说,财务问题一直是一个非常核心的问题,而愿意捐赠给艺术机构的公司或个人少之又少,他们还要花成本挖掘一些新艺术家。巴尔的摩的美术馆还卖过安迪·沃霍尔的画,以筹备资金来收藏和推广更多不为人知的艺术家,像Amy Sherald 和Jack Whitten,以增加其展出在性别和种族上的多样性。

英国国家肖像馆的馆长就曾回应过示威者。馆长表示,他将努力扩大其赞助商的名单,不过,在现今经济形势并不太好的情况下,吸引到新的赞助商的难度太大了。对于一个艺术机构来说,能找到声誉良好的赞助商当然是最好的事情,只不过,如今许多文化艺术机构在财务上已经陷入了困境。此时,抗议者抗议艺术机构接受“脏钱”赞助,令这些艺术机构的状况雪上加霜。若赞助减少,则意味着这些艺术机构将收取更高的票价和为大众提供性价比更低的公共服务。

对于一些艺术家来说,批判的重要性和在市民社会中承担某种公共知识分子的社会功能,对于他们和他们的艺术作品来说非常重要。这种批判姿态也是他们创作的出发点,其带来声誉、道德感和满足感,让他们会去积极参与并领导这样的抗议活动。因此,在英美发生的艺术机构抗议活动中,经常出现艺术家的身影。但是,对于许多艺术家来说,参加抗议与否是一个两难选择,他们因跟这些有钱人的接触交往而受益匪浅,因此他们可不想冒着风险发声。而对并无直接利益关系置身事外的抗议者来说,站在道德高地去指责艺术家们为何不站出来反对,就比这些艺术家们容易多了。

《卫报》的专栏作家Jessa Crispin认为,在今年惠特尼双年展的抗议活动当中,艺术批评家汉娜·布莱克

(Hannah Black),西亚纳·芬拉森(Ciarán Finlayson)和托比·哈斯莱特(Tobi Haslett)

在公开信中呼吁在展览中的艺术家们,撤回自己的艺术作品,以抗议沃伦·坎德斯的拒绝辞职。

惠特尼美术馆

这封公开信在双年展开始展出后几个月才发出来,这意味着这次入围的艺术家们已经通过此次展览得到充分的曝光,并获益匪浅。因此,有些艺术家决定回应此封公开信,撤回自己的作品,其底气也十分足,因为这样还能再收割一批公众关注度和公共形象。若这封公开信在展出还没开始或刚开始的时候发出,宣布撤回自己作品的艺术家们或许没有那么多。

事实上,只有一位叫Michael Rakowitz的艺术家在今年惠特尼双年展开始前,明确拒绝参与,以示自己对沃伦·坎德斯拒绝辞职的抗议。但是,在社交媒体上,他的个人抗议很快被后来的公开信和集体抗议活动所淹没,也没有得到很好的曝光。

如何摆脱捐赠的“脏钱”魔咒?政府资助艺术机构是一种选择

许多人很容易认为,资本主义的每一个毛孔都渗出肮脏的鲜血,哪有什么钱是完全“一干二净”的?将捐赠者道德化,其实也道德绑架了许多艺术机构和许多艺术家的活路。接受捐赠本身并不意味着受捐赠的艺术机构所展出的内容,一定会全被捐赠者的意识形态收编,许多立场不同的艺术作品和具有强烈批判性质的作品依然能够被展出。英国皇家莎士比亚剧团接受政府的资助,但也不妨碍他们演出具有批判性质的作品。艺术机构为什么要比其他机构更加的“纯洁”?可能达到绝对的“纯洁”吗?Jessa Crispin认为,为了摆脱这些争议,由国家资助这些艺术机构,似乎是一个最好的解决方案。

不过,Jessa Crispin对这个计划能在美国实行并不抱希望。美国连医保制度都没有彻底做好,政府对艺术机构的资助似乎还很遥远。共和党政府甚至还想关闭大都会艺术博物馆。最近,美国的大都会艺术博物馆还取消了对“非美国公民”的优惠政策,芝加哥艺术学院也削减了其免费开放日的日期,并且这项优惠只给芝加哥居民。除此之外,像歌剧、交响乐等“高雅艺术”,他们虽然接受大量的私人捐赠,但其票价依然很高。

大都会艺术博物馆

因为票价等原因,大量普通观众被区隔在这些艺术世界之外。亿万富翁们打造了他们自己的艺术品位和艺术世界,他们还能通过操纵这些美术馆,以达到增加自己私人收藏价值的目的。

如今,西方的公众似乎很在意赞助这些艺术机构的钱脏不脏,其实大家不妨质疑整套捐赠体制。艺术机构的公共服务性质,在接受富豪的捐赠中其实并没有很好地体现出来,因此政府资助是一个较好的选择。

在美国,曾经出现过一个讨论,有人想要对颓废的、无神论艺术家征重税。一些另类右翼者认为,在当代艺术世界里缺乏意义,陷入了虚无主义,这是有问题的。这不仅是一场意识形态之争。这些抨击无神论艺术的另类右翼,也许成长在美国中西部的乡下家庭,他们的父母可能从小教育他们,艺术是浪费时间,那些艺术并不是给我们欣赏的。

因此,Jessa Crispin认为,若美国政府能资助许多重要的艺术机构,让他们真正地发挥公共服务的功能,并将艺术带到工人和共和党支持者众多的“红州”里,给他们提供优质而便宜的艺术服务,打开他们艺术观念的大门,也是一件非常有意义的事情。